ノート、ノートブック、文房具|伊葉NOTE・BOOK 伊葉

突然変異

ノートから現れた美しい人は、音もなく俺の背後から近づき、ペンを持っている方の肩にそっと手を置いた。

「あなたが書くのを手伝ってあげる」そう耳元で囁いた。とたんに肩の力が抜けリラックスし、自分を全肯定されているかのような錯覚をおぼえた。

そしてその人は、勝手に俺の右肩を通して体の中に溶け込み、脳の無意識をつかさどる部位へと侵入した。

すぐに俺の体に変化が現れた。脳の感覚は砥ぎ澄まされ、集中し、自分の頭の中の、イメージの世界へと、たやすくはいることができるようになったのだ。

その人が俺を導いた。 そしてその漠然とした脳のイメージを、右手は明確なコトバへと変換しノートに書きだしていった。肩、そして肘を軸とした、人間の体にとって自然な回転運動を使って。まるでアメンボが水面を滑るように、なめらかな動きで。

かくしてイメージの具現化は実行されたのである。

「私はいつでもあなたの志と共にある」ノートへと戻ったその人の声が聞こえた。

伊葉ノートを使って書くとはこんな感覚です。山梨県在住 H.M さん。

伊葉NOTE・BOOKの理論(歴史考察編) 字を書くという日常の動作を分析しました。

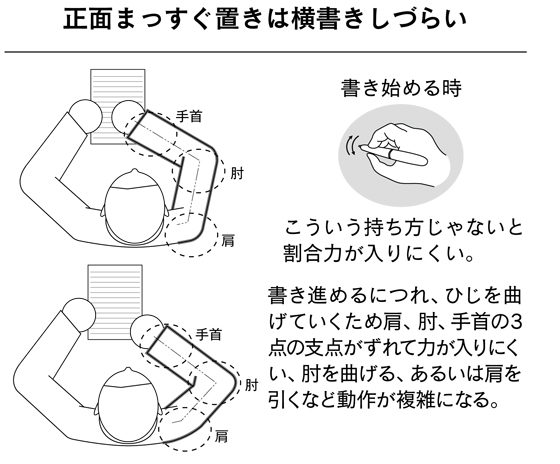

カナヅチで一番力が入るのは肩方向に引くこと。肩・肘・手首の3ラインを崩さないことです。

肘はピンと伸ばさずともこう曲げてもかまいません。

肘を曲げすぎると、肩からの力が逃げてしまい、力が入りにくくなります。

|

日本語は たて書き を前提として作られている ノートを体の真正面に置いて書いても(左図は右側に置いていますが)たて書き は腕の引き動作を使うため、グイッと力を入れることができます。小指の付け根の肉球を紙面に固定し回転で字を書きます。下へ下へと手を移動するため肉球(軸)が紙面をガッチリ捉え筆圧の調整がしやすいのです。 さらに、日本語(ひらがな、漢字)の書き順は たて書き に適しているため、下に向かう動きであれば、それに抗うことなく、一字一字書くときに肩方向への引き動作を使うことで縦の流れで書くことができます。 たて書き 文化の歴史は1300年前の日本最古の文献が京都の石碑に残されているようです。その1300年の間、日本国内において内発的な 横書き 革命が起きていないこと。そして日本語が たて書き に適しているもうひとつの理由は、書道は今も たて書き だということです。四角と縦の動きは相性が良いのです。スポーツで例えるとテニス、卓球、サッカー、バレーボールは四角いコートです。それは“押し動作”という縦の動きを使えるからです。しかし野球のバッター、ハンマー投げは純粋に回転運動のみで大きく球を飛ばします。ゆえに当人を中心として扇状にコートは設計されるのです。伊葉ノートの発想コンセプトと重なります。 さて たて書き と同じようにノートを真正面に置いて横書きすると、書き進めるにつれ、肘を曲げていくあるいは肩を後ろに引くなど動作が複雑になり、肩・肘・手首の3点の支点がずれて力が入りにくくなります。真横に手を移動するため肉球(軸)を固定しづらいのです。肩の軸が不安定になるためです。正面置きは窮屈な横ずらし(スライド運動)を使うか、肩を後ろに引いて、おへそを中心として体の回転を使うか、のどちらかです。たて書き と 横書き が混在する日本において忘れてはならない大切なこと。それは、たて書きと横書きは体の使い方が違うということです。たて書き の延長線上に 横書き はありません。別物です。ハッキリ言いましょう。習字(たて書き)と同じように体の真正面にノートを置いて、なおかつ筆を持つようにペンをきちんと持って 横書き すると書きづらいのです。日本の 横書き 文化の歴史の大きな転換期は第二次大戦後ですから、70年くらいしか経っていません。たて書き仕様の日本語にとっては想定外の出来事です。しかし人間は良くも悪くも慣れる生き物であり、変化に対応する生き物でもあります。 であるならば新しい横書き専用ノートの形があってもしかるべきと思うのです。 ↓ ※ 開発者個人の見解です

|

英語は横書きを前提として作られている。

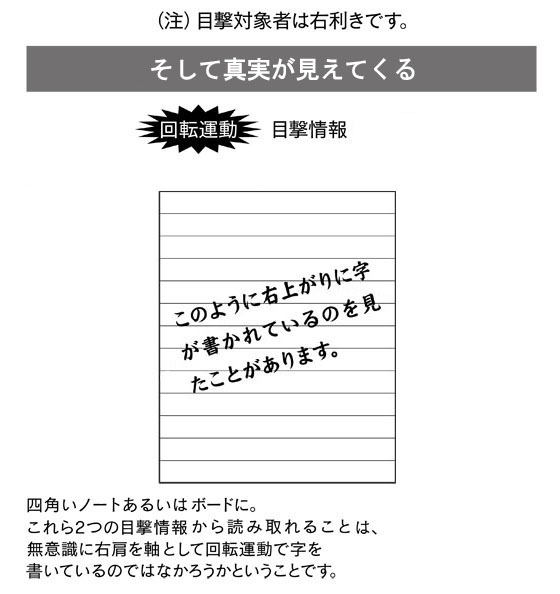

英語の最古の文献は約11世紀のベオウルフとされています。千年の歴史があるということです。英語は横書きしやすい字体です。その筆記体をアメリカ映画の中で、ノートを斜めにして書いているのを多々目撃します。ということは日本よりはるかに、横書きの歴史が長い欧米でも無意識に円運動を使っている。と考察します。横書きの先輩がノートを斜めにおいて書くことが自然なのだと教えてくれています。教育の段階でノート斜め置きを推奨しているという話もあります。

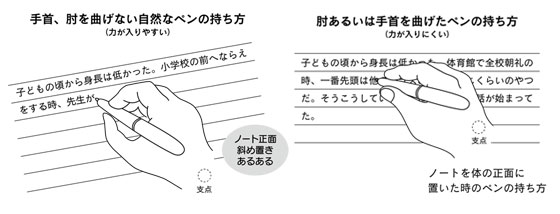

結論 ノート斜め置きは横書きしやすい。肉球が紙面に固定され、肩方向への引き動作で力が入りやすい。筆圧コントロールがしやすい。

「伊葉NOTE・BOOK」は肩を軸として円運動で横書きするという考え方がベースになっています。回転運動と扇状は相性がいい。

肩方向にノートの交点があるので、肘・手首を折り曲げることなくいつでもMax Powerが出せるのです。 ↓ 下図参照 ↓

伊葉NOTE・BOOKの理論(未来へ、ノートの新しいカタチ希求編)

<ワイパー理論> 無意識に肩方向を軸とした円弧の中にノートを置いて書いている。筆圧をコントロールしやすいから。回転運動で書く場合、ノート(罫線と直交する矢印)は支点である肩の方に向いている。

ノートを斜めにして横書きする理由は回転運動だったのです。

<手を横に動かしやすい軌道> 横書きを分解すると、ペンを持った指先の微調整、手首(肉球)の回転、肘の回転、肩の回転、これら全てを組み合わせて書いています。

既存の四角いノートと違い伊葉ノートには回転に必要な軸(交点)が存在します。横方向への流れを大切にしています。英語にも適しています。

<筆圧> 肩、肘、手首、3点の軸がずれないため、上下動の筆圧をかけやすくなります。肩方向へのひき動作が使えるということです。たて書きと同じように肉球(軸)が紙面に固定され力が入りやすくなります。

これが未来のアナログノートの形です。

| 商品名 | iha-note wiper (back up to nanameoki) |

| サイズ | セミB5 179mm×252mm 罫線6mm 35行 30枚 |